大连海参何以“长”成海产顶流

发表时间:2025-05-23

引子

海参,在明清时期就常出现在食药学著作中,且多与“滋”“补”“健”“养”等字眼关联。渐渐地,海参被冠以“海八珍”之首美誉,并延续至今。

位于辽东半岛的大连,是一座盛产海珍品的城市,海参、鲍鱼、虾夷扇贝等全国闻名,其中,海参最具代表性,现已形成海参育苗、养殖、加工、销售全产业链,产值达300亿元,带动就业超30万人。

5月,是大连海参最肥美的季节。5月16日,首届大连海参(春季)采捕节启幕,全市九大产区陆续开始春捕,预计春收可达3万吨。

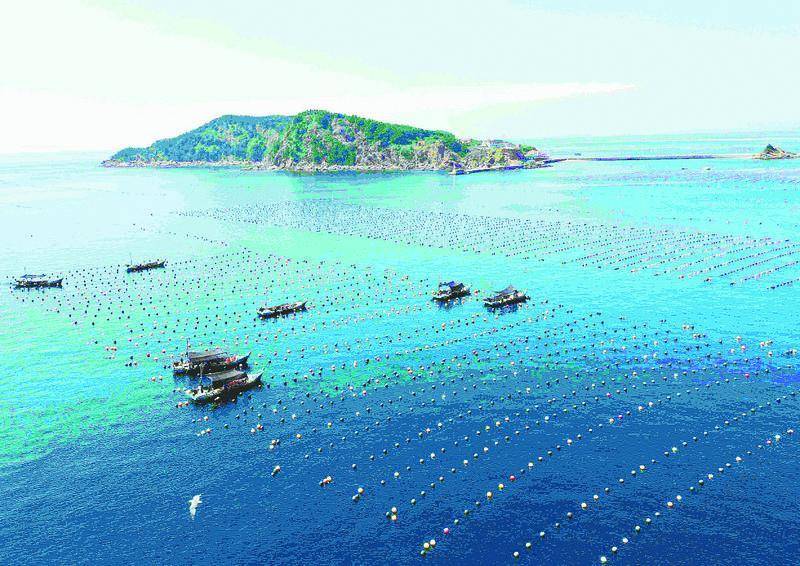

(5月,大连海参迎来春捕旺季。图为长海县海洋牧场底播海参养殖海域。特约记者王华摄)

今年,与丰收一起到来的,还有一个喜讯——4月30日,工业和信息化部公布首批传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单,全国有40个地方特色食品产业上榜,其中就包括出自大连传统优势产区的“大连辽参制品”,也是唯一上榜的海参类制品。

一根小海参如何撬动300亿元产业链?“大连海参”品牌又将如何越擦越亮?连日来,记者深入大连市的各大海参产区,一探究竟。

以何闻名?禀赋好 历史久

5月16日,大连旭笙海产有限公司采捕基地的10条捕捞船竞相离岸直奔海参养殖区。停船、上装,身背氧气瓶的30名“海碰子”扎入海底,只20分钟,一个个大如掌、粗如腕的鲜参就被打捞上船。

在大连,海参采捕离不开被称为“海碰子”的潜水员,这与大连海参的养殖方式紧密相关。大连海参养殖方式以底播增殖为主,面积占全市总养殖面积的64%,这种在原生态天然海域养殖的方式让大连海参更接近“野生”品质。

(“海碰子”捞上来的海参大如手、粗如腕。记者于雅坤摄)

在我国,海参产区众多,为何唯有“大连辽参制品”登榜?“得天独厚的自然条件和悠久的历史文化底蕴,赋予大连海参卓越品质。”大连市政府相关负责人言语中透着自信和自豪。

大连横跨黄渤两海,地处北纬39°寒暑交界线,冷暖流在此交汇,带来了丰富的营养物质和藻类,这为海参生长提供了充足且多样的天然饵料。同时,强大的海水交换能力和自净能力,使得大连近岸海域符合一类海水质量标准的面积占比达96.9%,远超76.6%的全国平均水平,为海参营造出安全的生长环境。此外,大连海域水温低、盐度高,生长在此的海参要经历夏眠和冬眠,生长周期需3年至5年,长时间的生长让大连海参的营养积累更充分,品质更佳。“海参黏多糖是大连海参重要成分之一,主要由海参硫酸软骨素和岩藻聚糖硫酸酯组成,具有增强免疫力、抗血栓、降血脂等作用。”中国工程院院士、大连工业大学教授朱蓓薇表示。

大连海参的文化底蕴和优良品质在史料中有迹可循。大连旅顺出土的铜石并用时代的“海参罐”,表明早在4000年前,当地人便已与海参“结缘”。据大连工业大学食品学院教授农绍庄介绍,清代《本草纲目拾遗》中明确指出“入滋补阴分药,必须用辽东产者”,此“辽东产者”正是指大连所产“辽参”。

变资源优势为产业优势,大连市委、市政府树牢“寸海寸金”意识,把海参产业作为全市主要渔业支柱产业和振兴海洋经济的重要抓手,向海图强。目前,大连海参已成为全市单一产值最高的海产品。

以何筑“根”?保原种 育良种

“种子”是产业的根。一根纯正的“大连海参”,既取决于生长环境,也依赖于种质基因。

2002年,国家级刺参原种场落户大连金普新区,这是全国三个国家级刺参原种场的首个。位于大连城山头海滨地貌国家级自然保护区的蛋坨岛周边5000亩海域是大连刺参原种场的核心保护区,这片海域如同天然的“种子银行”,为大连海参的原种保护、良种培育提供源头保障。

“把窗帘拉好,午后阳光太强,不能照到保种池。”4月27日,原种场场长赵欣涛提醒同事精心呵护陆上保种库里的原种刺参,它们是从3海里外的核心保护区采捕而来的,除作为原种进行收集、整理、保存外,还作为“亲参”繁育海参苗。“保护原种才能把大连海参的‘根’留住。”赵欣涛说。20多年来,大连原种刺参种群数量已从原有的20万头增至现在的100多万头。

此外,大连长海县的獐子岛马牙滩、海洋岛海洋牧场部分海域,被列为国家级水产种质资源保护区,实施严格保护与科学利用,有效保护大连刺参原种。

一手保护原种,一手培育良种。

“海参良种是在原种的基础上,通过人工选育等手段,培育出具有更优良经济性状的养殖品种。”农业部北方海水增养殖重点实验室主任、国家现代农业产业技术体系海参产业辽宁创新团队首席专家常亚青介绍。

大连在良种培育领域起步较早,由大连海洋大学选育的“水院1号”是首个通过全国水产原良种审定委员会审定的刺参养殖新品种。

建立良种场是加强海参种质资源保护和利用、促进海参增养殖业可持续发展的关键。大连紧抓原良种创制,促进“产学研用”融合,明确以奖代补鼓励水产原良种场建设及新品种认定。目前,大连已建成国家级刺参原种场1家、刺参种质资源场2家,省级刺参良种场13家,苗种之基日渐夯实。

然而,与庞大的养殖市场相比,大连海参的良种覆盖率尚显不足。《2024年中国渔业统计年鉴》数据显示,2023年辽宁省海参养殖总面积位列全国第一,海参苗种产量占全国总量的34.18%,其中大连海参苗种产量约占全国的27%,缺口较大。

“从外地购进未经试养、审定的外源性苗种或杂交个体,若大量养殖且不采取隔离和防逃措施,经累代繁殖,会导致大连本土刺参原种被外来物种同化,大连海参的遗传特征将会减少甚至消失,严格意义上的大连海参将不复存在。长此以往,毁掉的将是整个产业。”作为大连刺参原种场建设管理单位,大连棒棰岛海产股份有限公司副董事长吴岩强表示此言绝非危言耸听。

如何弥补苗种缺口,提高本地化率?大连出台《大连市水产种业振兴行动方案》《促进大连市现代渔业产业高质量发展若干举措》,充分利用原、良种场稳固传统优势品种,发挥“全国水产引育种中心北黄海獐子岛基地”引领示范作用,全力打造中国北方特色渔业种业基地。同时放大鑫玉龙、棒棰岛等龙头企业优势,推动繁育推一体化建设,科学扩大海参优势苗种繁育规模。在5月14日最新发布的《大连海参产业高质量发展三年10项行动》中,更将种业提升行动放在首要位置,力争用三年时间,打造30家至50家大连海参种苗繁育基地,使大连海参良种覆盖率逐渐提升至70%到80%。

以何强“链”?强科技 重创新

在全国海参产业版图中,大连无疑是最为耀眼的存在——养殖面积最大、品质领先、产业链完整且效益丰厚。“我们坚持强科技重创新,以现代化生态养殖和精深加工技术突破,推动产业实现量质齐升。”大连市海洋发展局副局长秦强道出关键。

4月24日,在瓦房店市永宁镇孔家村,养殖户荆美华拍了拍身边的大型制冷机,道出眼前40亩养殖池塘底部隐藏的科技力量:“像铺地热一样铺了一排排软管,能给塘底‘吹空调’。”这项技术可有效抵御高温暴雨等特殊天气对养殖环境的冲击。

大连的底播海参以接近“野生”品质闻名,皮厚刺钝、弹性十足。奥秘就在于海洋牧场构建起的生态系统——通过投放人工鱼礁增殖海藻,形成“水下森林”,为海参生长提供天然栖息地。

大连市充分发挥海洋牧场绿色属性,建起国家级海洋牧场示范区32家,数量居全国首位,总面积30万亩。数据显示,2024年大连海参养殖面积达218万亩,产量8.2万吨,占全国总产量的近29%。

在加工环节,大连同样展现出强劲的技术实力。

过去,鲜活海参因自溶特性难以贮存和加工。朱蓓薇带领团队研发的海参自溶酶控制技术,彻底解决了“贮藏难、加工难、食用难”三大行业痛点。这一技术催生了即食海参、冻干刺参等新产品,延长了产业链条。

大连的海参加工企业数量在全国并非最多,产品却凭借技术创新走在全国前列。獐子岛集团联合多家科研机构推出“8小时速发海参”,拓展消费场景;棒棰岛海产股份有限公司开发“海参家宴”系列等多样化产品,丰富市场供给;上品堂在“鲜食海参”工艺上创新推出“鲜炖海参”,开辟海参养生新赛道。

“这是从搅碎打浆后的海参液体中提取的活性肽,是优质蛋白,小分子达到纳米级别,比传统海参更易于吸收。”4月29日,在大连深蓝肽科技研发有限公司实验室,创始人包卫洋博士展示着海参肽粉。企业研发的靶向酶解技术,实现了海参及副产品的高值化利用,技术水准达“国际先进、国内领先”水平。

目前,大连海参加工产品已拥有盐渍海参、干海参、即食海参和保健品四大类十几个品种,产品增加值达100亿元。

养殖端深耕现代生态之道,加工端掀起技术革新风暴,生物科技点燃创新火种,大连海参产业正以创新为驱动,聚焦高值化海洋食品开发,全力打造中国北方“蓝色粮仓”示范高地。

以何兴业?树品牌 聚合力

5月17日,棒棰岛海产副董事长吴岩强对镜开讲。自去年起,他化身主播,从劣质海参鉴别技巧到大连海参数字身份证建设,从海参文化溯源到现代水产技术创新应用,全方位宣传“大连海参”。辽参集团直播间“不挂车、不卖货、只谈文化”的坚守已持续两年有余。这种差异化直播,如清风般开辟出一条品牌传播新赛道。

品牌是市场拓展的“通行证”,也是产业壮大的“加速器”。大连海参企业的品牌意识觉醒由来已久,在上世纪八九十年代便已注册拥有“獐子岛”“棒棰岛”等品牌。在其他产区还在售卖散装海参时,大连万达华府小区附近的黄河路已成为品牌店扎堆的“海参一条街”。在市场上还流行泡沫填充、绸布装饰,追求越大越有“面”时,大连海参却凭借小巧精致、充满文化和艺术感的匠心设计,成功打入全国高端市场。

如今,大连市已有獐子岛、棒棰岛、海晏堂、长生岛、上品堂、三山岛、海洋岛、晓芹、富谷等企业的海参产品品牌荣获“中国驰名商标”,市场影响力和知名度稳居全国第一梯队。獐子岛还成为全国首个入选“中华老字号”的水产企业。

然而,盛名之下,大连海参也饱受“李鬼”困扰。如何守护“大连海参”这块金字招牌?2024年起,大连打响“大连海参”地理标志保护产品品牌保卫战。

“‘大连海参’的核心价值体现在地域属性上,认识这片海,认准大连海参原产地标志,跟着溯源系统,就能选到满意的正宗商品。”大连市政府相关负责人表示。

强化地域属性,先把住认定“入口关”。大连市出台《大连海参原产地认定标准和管理办法》及核查细则,构建起系统的认定体系。首创“一图一库一系统”,将种苗、养殖、采捕、加工、检测、流通六大环节全部纳入溯源码管理,确保消费者扫码可查大连海参的“前世今生”。由第三方大连海洋渔业协会组建专家团队,实地下沉企业对生产经营全流程进行核查。

“原产地认定专家团由辽宁省海洋水产科学研究院、大连海洋大学、大连工业大学、大连理工大学、大连检验检测认证集团等高校和机构的专家学者及律师组成,采取‘背靠背’打分、‘面对面’讲评,现场抽验的严格核查程序进行认定。”大连海参原产地认定核查组组长李春茂教授介绍。目前,全市已有40家企业通过大连海参原产地认定,认定仍在按序进行中。

“做大做强‘大连海参’品牌,需提高对区域公共品牌的认识,还需握指成拳。”原中国消费者报消费研究院院长孙玉琢指出。全国24个海参地理标志产品,大连占有7个,这是优势,也因分属不同的商协会和企业,容易造成内卷,也容易被钻空子。

变“单打独斗”为“抱团发力”,将“大连海参”锻造为产业巨舰傲立行业潮头,大连正为此而聚力。

【观与思】“成长的烦恼”亦是升级的契机

于雅坤

谁不说大连海参好!

论品质,北纬39°的黄金海域,冷暖流交汇、盐度适中,为海参提供“慢生长、优品质”的天然温床,孕育出行业标杆级的大连海参。

论品类,从淡干、盐干等传统品类,到即食、冻干、口服液等创新形态,大连海参以多元化产品覆盖滋补养生、便捷消费等全场景需求,成为兼具高端礼品与大众餐桌的“海洋珍品”。

论品牌,作为我国首个海产品地理标志保护产品,“棒棰岛”“獐子岛”等中国驰名商标群星闪耀,使“大连产”成为高品质海参的市场标识。

正因“木秀于林”,大连海参长期受假冒之“风”困扰。线上线下打着“大连海参”旗号以次充好、以假充真的现象屡见不鲜。

面对如此“成长的烦恼”,大连市将其解读为产业进阶发展的信号,以变革破局,重塑优势。

破局的关键,在于筑牢“地域+品质”的双重保障。一方面,织密认证追溯“过滤网”,严格执行原产地认定标准,通过全链条溯源实现每一根“大连海参”都来源可查,以技术手段让“李鬼”现形。另一方面,打出品牌整合“组合拳”,改变产区分散、各自为战的旧格局,构建“政府主导、商协会协同、企业参与”的联动机制,形成“大连海参母品牌背书+子产区差异化发展”的品牌协同矩阵,将品质优势转化为品牌合力。

产业升级的核心,在于守“根”铸“魂”。守“根”,即守护种质资源核心竞争力,依托龙头企业与科研院所深度合作,建立“原种保护—良种选育—生态扩繁”体系,从源头保障优质苗种供应,让“根红苗正”的大连海参更多更优。铸“魂”,则是强化法治监管的刚性约束,在线上线下,既要以“铁腕”严惩虚假标注、掺杂使假等违法行为,更要加快地方立法,构建品牌保护长效法治保障,让侵权者付出代价,让守信者获得实惠。